【寝起き・朝の頭痛】吐き気・目の奥の痛みは「脳」からのSOS?MRIで分かる二次性頭痛の原因と対処法

朝起きたとき、頭がズキズキする。寝起きに頭が重くてスッキリしない…

「寝不足かな」「枕が合わないのかも」と軽く考え、そのままにしていませんか?

実は、毎朝のように続く寝起き・朝の頭痛は、単なる寝不足ではありません。それは“脳”や“血管”からの警告サイン、すなわち「二次性頭痛」の可能性が高く、放置すると脳腫瘍や脳血管障害といった重大な病気の発見を遅らせる危険があります。

特に、寝起きに「吐き気」を伴う、目の奥が「激しく」痛む、あるいは睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された方は、一刻も早く脳神経外科での精密検査が必要です。

この記事では、「朝の頭痛」の背後に潜む最も危険な3つの原因を徹底解説し、MRI検査によってどのようにその危険なサインを見つけ、根本的に解決できるのかを分かりやすくご説明します。

1. なぜ寝起き・朝に頭痛が起こる?「命に関わる二次性頭痛」と「一次性頭痛」の違い

頭痛は大きく分けて、病気が原因ではない「一次性頭痛」と、何らかの病気が原因となっている「二次性頭痛」に分類されます。

二次性頭痛(要検査)

朝・寝起きに起こる頭痛は、睡眠中に体内で何らかの異常が発生しているサインであり、放置すると命に関わる病気(脳腫瘍、脳出血、SASなど)の可能性が極めて高いため要注意です。

一次性頭痛(主に体質・生活習慣)

片頭痛や緊張性頭痛など、体質や生活習慣が原因で起こり、命に関わることはほとんどありません。

2. 【危険度判定】あなたの朝の頭痛は「二次性頭痛」のサインかも

朝の頭痛の裏には、主に以下の3つの危険な病態が潜んでいます。早めに医療機関を受診し、これらの原因を特定することが極めて重要です。

- 脳圧の上昇

- 脳腫瘍、脳浮腫、水頭症などにより頭蓋内圧が上昇

- 血管の異常とダメージ

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)、早朝高血圧などにより血管が収縮・拡張を繰り返す

- 炎症

- 急性副鼻腔炎など、炎症が寝ている間に悪化

3. 【危険なサイン】寝起きに「吐き気」を伴う頭痛の原因は「脳腫瘍」かも

医療現場では、「朝の頭痛」は脳腫瘍をイメージするほど代表的な二次性頭痛の一つです。特に起床時に最も強い痛みを感じ、吐き気やめまいを伴う場合は、脳圧の上昇を強く疑う必要があります。

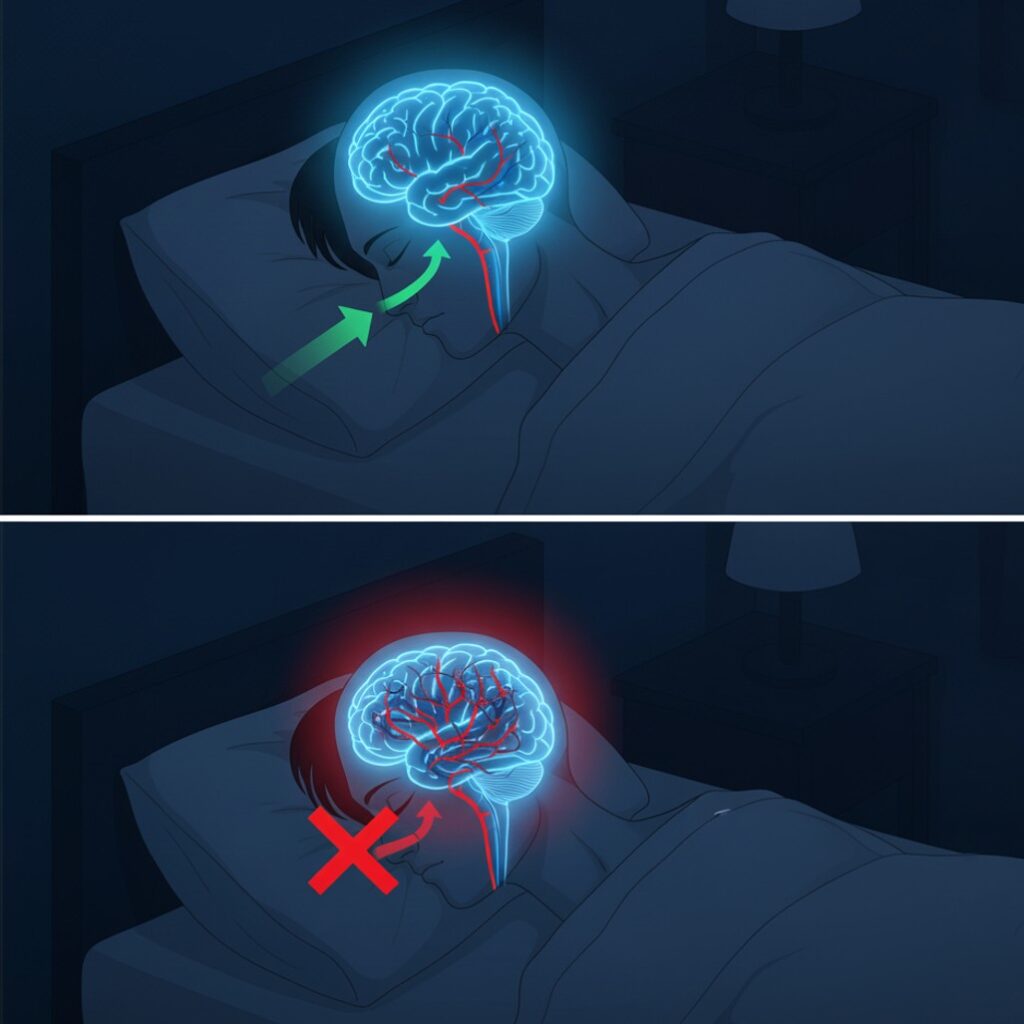

脳圧が上昇し、激しい頭痛が起こる仕組み(夜間の影響)

なぜ脳腫瘍が朝の頭痛を引き起こしやすいのでしょうか。

それは、睡眠中に換気不良になることと関係しています。

- 睡眠中の換気不良

- 睡眠中は呼吸が浅くなりがちで、特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)などを伴う場合、血中の二酸化炭素(CO2)濃度が上昇します。

- 脳血管の拡張

- 脳はCO2の上昇を「酸素が足りない」と判断し、血流を増やそうとして脳の血管を強力に拡張させます。

- 脳圧の上昇

- 脳腫瘍などにより脳内スペースが限られている場合、拡張した血管が周囲を圧迫し、脳圧が上昇することで、起床時に最も強い頭痛として現れます。多くの場合、吐き気やめまいを伴い、進行すると手足のしびれを伴うこともあります。

このメカニズムが、朝に強い頭痛+吐き気を起こす主因です。正確な診断にはMRI・CT検査が不可欠です。

4. 朝の頭痛の最大原因「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」:血管へのダメージ

脳腫瘍とは別に、朝の頭痛の最大の原因として近年注目されているのが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。

SASによる頭痛の特徴

- 起床時〜午前中に両側性の頭痛

- 吐き気は伴わず、持続4時間未満

- 昼間の強い眠気・集中力低下・高血圧・うつ・認知症の一因になることも

睡眠時無呼吸が脳血管にもたらす「老化サイン」

最近の研究で、睡眠時無呼吸が動脈硬化を進行させることが分かっています。

呼吸停止のたびに血中酸素が低下し、血管が収縮・拡張を繰り返すため、脳血管や頸動脈にダメージが蓄積していくのです。

こうした変化は MRA(脳血管MRI検査) で評価できます。MRAでは、脳血管の狭窄・蛇行・動脈硬化性変化などを可視化でき、血管の「老化サイン」や「血流の偏り」を早期に見つけられます。

5. 【痛み方・部位別】寝起き頭痛のその他の原因と危険な症状

寝起きの頭痛は、痛む部位によって原因が推測できます。

| 痛む部位・特徴 | 考えられる主な原因 |

|---|---|

| こめかみ・目の奥がズキズキと脈打つ | 片頭痛、睡眠時頭痛 |

| 後頭部が締め付けられるように重い | 緊張型頭痛、早朝高血圧 |

| 目の奥が「激しく」痛み、吐き気やかすみ目がある | 急性緑内障発作、脳疾患 |

5-1. 寝起きの「目の奥の激しい痛み+吐き気」を伴う場合の注意点

「目の奥の激しい痛み」と「頭痛」「吐き気」が同時に起こる場合、脳疾患だけでなく、「急性緑内障発作」という失明につながる緊急性の高い眼科疾患の可能性も考慮する必要があります。これらの症状がある場合は、自己判断せず、すぐに専門医を受診してください。

5-2. 寝起きの「後頭部」の痛みと「早朝高血圧」の関係

朝や寝起きに起こる後頭部の拍動性の頭痛は、早朝高血圧とも密接に関係しています。特に高血圧や動脈硬化を持つ方では、脳出血や脳梗塞のリスクが高まるため、朝の頭痛を軽視してはいけません。

6. 脳と血管以外の原因と、その他の頭痛

朝の頭痛は、上記以外にも様々な原因が考えられます。

| 分類 | 原因 | 検査・対策 |

|---|---|---|

| 二次性頭痛 (非血管性) | 急性副鼻腔炎(蓄膿症) | 風邪の後に連日続く、比較的若い人に多い。寝ている間に膿が排出されず痛みが強くなり、鎮痛剤の効果が少ないのが特徴。MRIなどの画像診断と抗生物質で改善が見込めます。 |

| 二次性頭痛 (その他) | 夜間高血圧、薬剤の使用過多(カフェインなど)、低血糖、うつ病、起立性調節障害、慢性閉塞性肺疾患など | 問診や血液検査、血圧測定などで鑑別し、原因に応じた専門治療を行います。 |

| 一次性頭痛 | 片頭痛、群発頭痛、睡眠時頭痛 | 片頭痛や群発頭痛でも朝に起こることがあります。また、睡眠時頭痛と言って、睡眠中にのみ起こる原因不明の頭痛も存在します。 |

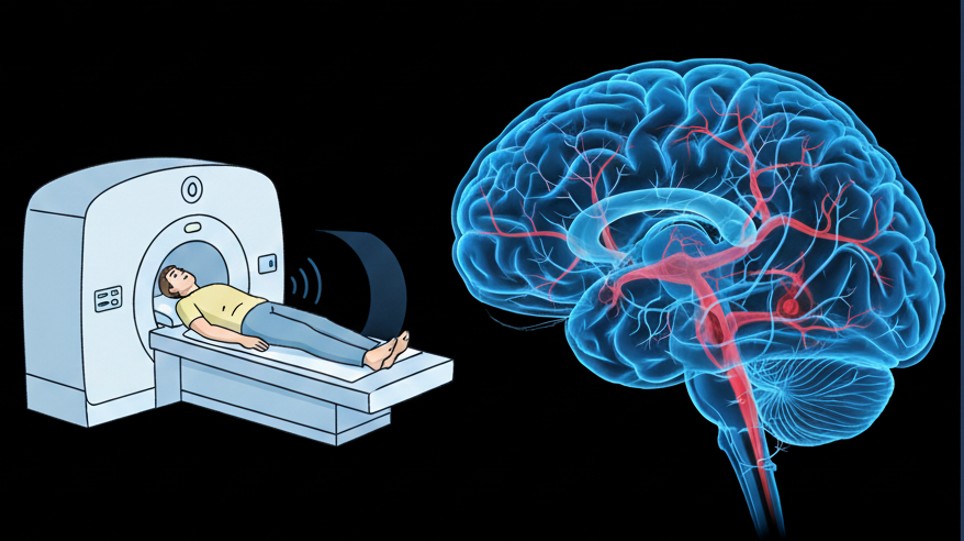

7. 寝起きの頭痛の原因を探る「MRI・MRA検査」

朝の頭痛が二次性頭痛の可能性が高い場合、特に脳の構造と血管の状態を正確に把握することが重要です。

| 検査 | 主な目的 |

|---|---|

| MRI | 脳腫瘍、脳浮腫、水頭症、脳出血などの構造異常を確認。脳圧上昇の可能性を探ります。 |

| MRA | 血管の狭窄・拡張・動脈硬化を可視化し、血管の健康状態を評価。 |

| 頸動脈MRA | 頭部への血流の“入り口”を評価し、動脈硬化の初期変化を発見します。 これらを組み合わせることで、「脳の圧力の変化」と「血管の健康状態」を両面から正確に評価できます。 |

当院では、危険な二次性頭痛を早期に除外するため、頭痛外来で同日中のMRI/MRA検査を推奨しています。

8. 睡眠時無呼吸が原因の場合:CPAP治療による根本改善

MRI検査で他の危険な疾患が除外され、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が頭痛の原因と強く疑われる場合、当院ではCPAP(持続陽圧呼吸療法)による治療を行っています。

CPAPは、睡眠中に一定の空気圧をかけて気道の閉塞を防ぎ、血管のダメージを防ぎ、頭痛の根本改善を目指します。

9. 【今すぐ受診を】「危険な朝の頭痛」緊急チェックリスト

以下の症状がある場合は、脳圧上昇や血管障害の初期サインである可能性が高く、早急なMRI・MRA検査と専門医の受診をおすすめします。

- 朝・寝起きに頭が重い、ズキズキ痛む状態が1週間以上続く

- 起床時に吐き気やめまいを伴う

- 睡眠中に呼吸が止まっていると言われた、または激しいいびきを指摘された

- 昼間の強い眠気、集中力の低下

- 高血圧や糖尿病がある、または新規に発症した

10. 朝・寝起きの頭痛は「脳と血管」からのSOS

朝や寝起きの頭痛を「寝不足」で片付けてしまうのは危険です。その背後には、脳圧の上昇、血管の老化、そして睡眠時無呼吸という、将来的な脳疾患につながりかねない重大な問題が潜んでいるかもしれません。

MRIやMRAで脳と血管の状態を正確に把握し、必要に応じてCPAPなどの治療を行うことで、頭痛の根本原因を特定し、将来的な脳疾患予防にもつながります。

💬 よくある質問(FAQ)

寝起きの頭痛はどんな病気が考えられますか?

脳腫瘍、脳圧上昇、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、高血圧、脳脊髄液循環障害、急性副鼻腔炎などが原因となることがあります。単なる疲労ではなく、特に夜間の脳の異常が関係している二次性頭痛の可能性を考慮すべきです。

MRI検査で寝起き頭痛の原因は分かりますか?

MRIやMRAは、脳腫瘍や水頭症といった脳の構造異常、および血管の狭窄・動脈硬化を評価できます。特に脳腫瘍による脳圧上昇の鑑別には不可欠です。

睡眠時無呼吸が頭痛の原因になるのですか?

なります。呼吸が止まることで血中CO2濃度が上がり、脳血管が拡張と収縮を繰り返します。これが脳や頸動脈にダメージを与え、朝方に頭痛として現れることがあります。

CPAP治療で頭痛は改善しますか?

睡眠時無呼吸が原因であれば、CPAPによって呼吸が安定し、酸素不足と脳血管への負担が解消されることで頭痛が改善するケースが多くあります。

どんなタイミングでMRI検査を受けるべきですか?

朝・寝起きの頭痛が連日続く、特に吐き気やめまい、視覚異常を伴う場合、または睡眠中の無呼吸や激しいいびきを指摘された場合は、脳圧上昇やSASの可能性を鑑別するため、早めにMRI検査を受けることをおすすめします。

朝の頭痛で何科を受診すればよいですか?

脳神経外科、または頭痛外来の受診をおすすめします。頭痛が毎朝続く場合は、脳や血管の異常が隠れている可能性があるため、MRI検査を行える医療機関が適しています。

クリニック情報

けやき脳神経リハビリクリニック

院長:林 祥史(・日本脳神経外科学会認定 脳神経外科専門医・日本脳血管内治療学会認定 脳血管内治療専門医)

所在地:東京都目黒区下目黒2-14-13下目黒HAPPYビル1~3階(受付2階)

診療科目:脳神経外科・リハビリテーション科・内科

検査設備:MRI、レントゲン、超音波など

公式サイト:https://keyaki-nrc.com/