【MRI-DWIの基礎】医療における拡散強調画像(DWI)の役割とは?

脳梗塞は、その後の生活を大きく左右する「時間との戦い」となる病気です。この戦いを支えるのが、医療における不可欠な技術であるMRI拡散強調画像(DWI: Diffusion-Weighted Imaging)です。

DWIは、発症直後の脳のわずかな変化を捉える能力により、臨床的意義(病気の診断や治療の決定において役立つ度合い)が非常に高いとされています。この技術なしには、脳梗塞治療のひとつの血栓溶解療法(tPA)などの命に関わる急性期治療の判断は成り立ちません。

この記事では、医療現場でDWIが果たす役割、その意味合いと原理を「ピンボールゲーム」の例でわかりやすく解説します。また、CT画像との決定的な違い、そして脳梗塞以外の疾患へのDWIの医療における重要性について理解を深めましょう。

目次

- DWIとは?脳梗塞の早期診断における拡散強調画像(DWI)の役割

- 1-1. 脳梗塞のメカニズム:血管が詰まると発生する「細胞性浮腫」

- 【DWIの仕組み】水分子の動きを捉える原理をピンボールゲームで解説

- 2-1. 正常時と発症時の水分子の動き:拡散障害の検出

- 2-2. DWI画像の見方:「拡散できない場所」を明るく描出

- 医療におけるDWIの臨床的意義:CT・他画像との時系列比較

- 3-1. 超早期診断の決め手:DWIが捉える初期の病変

- 3-2. CT画像とFLAIR画像の役割とDWIとの違い

- 3-3. 脳梗塞以外の疾患への応用

- 医療現場でのDWIの重要性:超早期診断の役割と意味合い

- 4-1. 診断の迅速化と治療法の決定:時間との戦いを制する

- 4-2. DWIによる治療効果の最大化:後遺症軽減への貢献

- DWI(拡散強調画像)の理解が救命への第一歩

- DWIに関するFAQ(よくある質問)

1. DWIとは?脳梗塞の早期診断における拡散強調画像(DWI)の役割

DWIとは、Diffusion-Weighted Imaging(拡散強調画像)の略です。MRI検査の一種であり、水分子の動きを“見える化”する技術です。

通常のMRIが脳や臓器の形や構造を映し出すのに対し、DWIは「水の分子がどのくらい動いているか(拡散しているか)」を感知します。これにより、細胞レベルでの異常を早い段階で発見することが可能になります。

1-1. 脳梗塞のメカニズム:血管が詰まると発生する「細胞性浮腫」

脳梗塞は、脳の血管が詰まり、脳細胞に酸素や栄養が届かなくなることで発症します。この状態が続くと、脳細胞がエネルギー不足に陥り、細胞内に水が溜まって腫れ上がる「細胞性浮腫(さいぼうせいふしゅ)」が発生します。(つまり、細胞がむくむ状態です。)

DWIは、この細胞性浮腫に伴う水分子の動きの変化(拡散障害)を検出することで、発症後まもない脳梗塞を診断する上で決定的な役割を果たします。

2. 【DWIの仕組み】水分子の動きを捉える原理をピンボールゲームで解説

2-1. 正常時と発症時の水分子の動き:拡散障害の検出

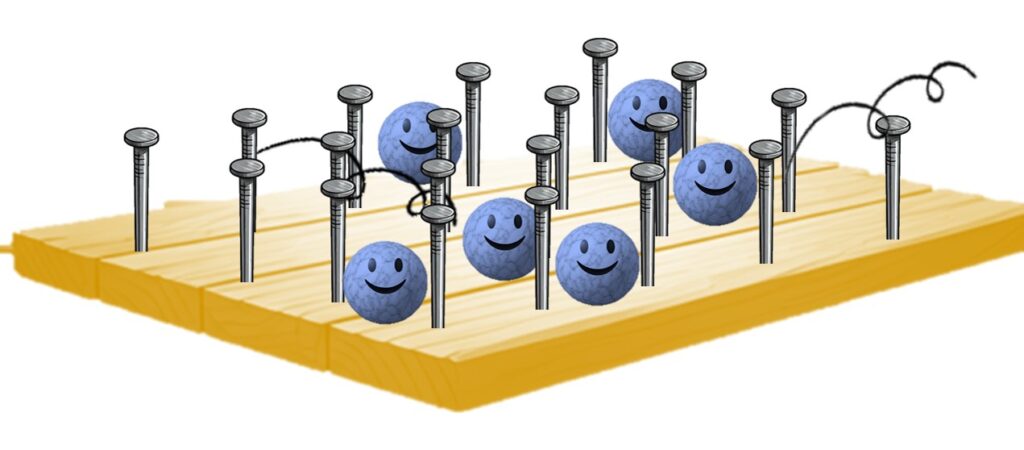

脳の中の水分子の動きを「ピンボール」に例えると、DWIの原理がよく理解できます。

- 健康な脳(正常時): 水分子(ピンボール)は、脳細胞(釘)の間を自由に活発に動き回っています(拡散が活発)。

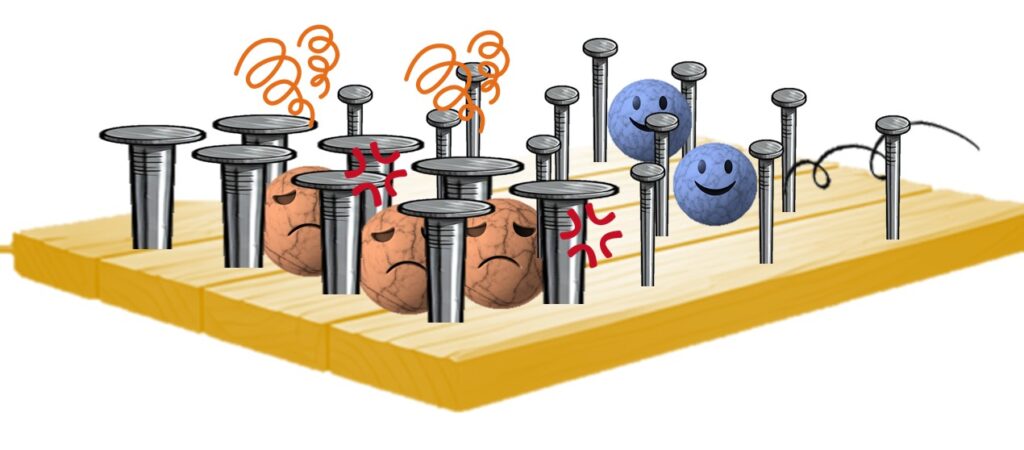

- 脳梗塞が起きた脳(発症時): 血流が止まり、細胞性浮腫により脳細胞(釘)が腫れ上がり、水分子が動ける隙間が狭くなります。その結果、ピンボール(水分子)は動きが鈍くなり、特定の場所に留まる状態になります。この動きが制限された状態が**「拡散障害」**です。

2-2. DWI画像の見方:「拡散できない場所」を明るく描出

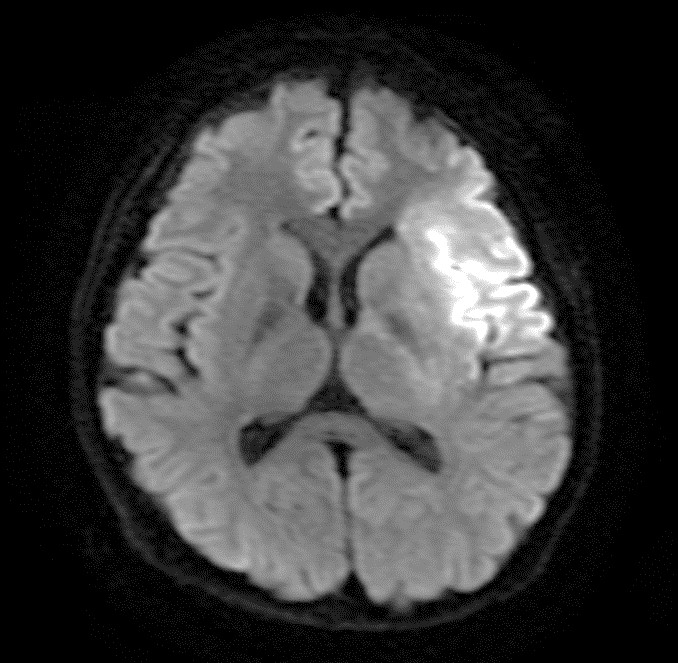

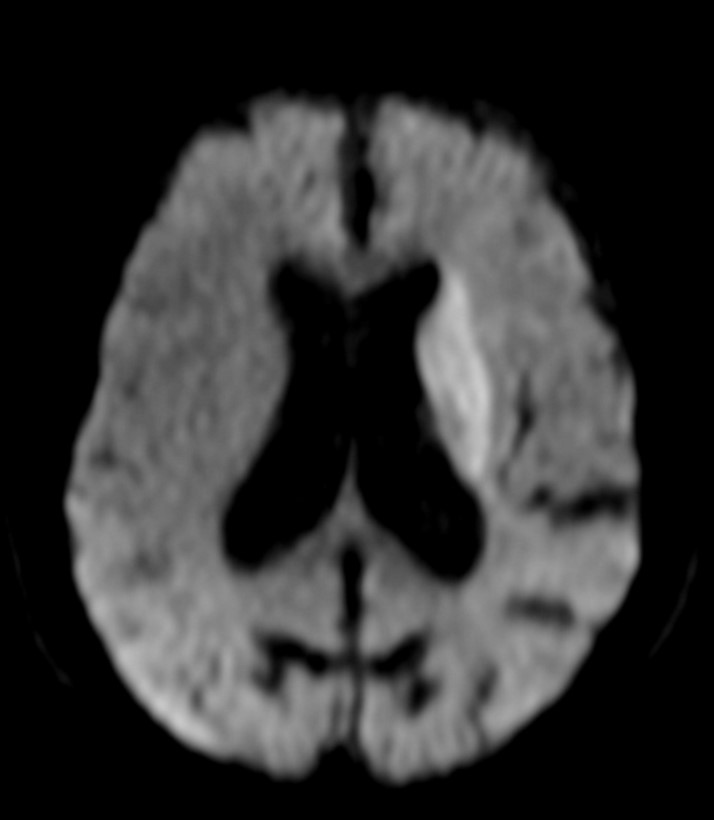

医療画像としてのDWIは、この「拡散障害」が起こっている脳梗塞領域を、高信号(明るく、白く)として強調して表示します。

つまり、明るく映る部分こそが、早期の脳梗塞が起こっている領域であり、「拡散できない場所=細胞の異常が始まっている場所」を視覚的に特定できる技術なのです。

「拡散できない強調画像」と覚えると分かりやすい

名前の通り、MRI拡散強調画像は水分子の拡散を調べる技術ですが、実際には「拡散できない場所」を特定するための画像です。

例えば、ピンボールゲームで言えば、動けなくなったピンボールがどこにあるかを探し出すような作業です。この視点で考えると、「拡散できない強調画像」と覚えると納得しやすいでしょう。

3. 医療におけるDWIの臨床的意義:CT・他画像との時系列比較

脳梗塞の急性期診断においては、DWI、CT画像、そしてMRI FLAIR画像などの各画像が、それぞれ異なるタイミングで、異なる病変情報を捉えます。この時系列的な見え方の違いこそが、医療におけるDWIの重要性を際立たせています。

3-1. 発症直後:DWIのみが捉える初期の病変

| 検査法 | 主な役割 | 脳梗塞の急性期における所見の出現時期 |

|---|---|---|

| DWI(拡散強調画像) | 水分子の動きを捉える | 発症直後(数十分〜数時間以内) |

| CT画像 | 出血の有無の確認、骨・石灰化の描出 | 梗塞巣の所見出現は遅い(数時間以降) |

| MRI FLAIR画像 | 浮腫・炎症の検出 | 梗塞巣の所見出現は遅い(数時間以降) |

DWIは発症後数十分~数時間で異常を検出できる唯一の画像診断法であり、脳梗塞の超早期診断を可能にします。この早期の検出能力が、急性期治療の開始を決定づける医療的判断の根拠となります。

3-2. CT画像とFLAIR画像の役割とDWIとの違い

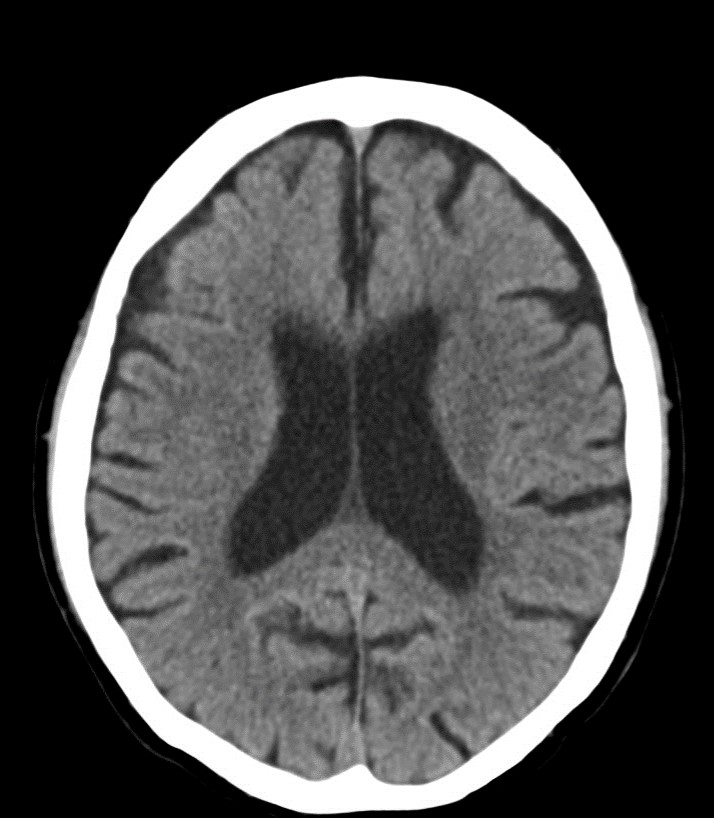

CT画像との違い

CTは発症直後では異常が見えないことがほとんどです。CTが主に脳出血の有無を迅速に確認するために用いられるのに対し、DWIは虚血性病変(血管が詰まったことによる病変)の超早期発見に特化しています。

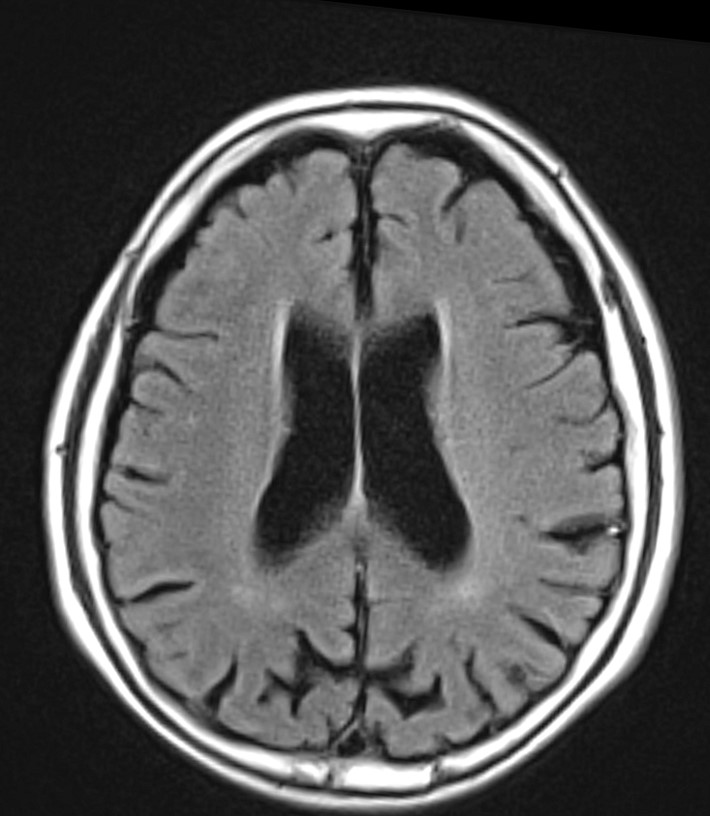

MRI FLAIR画像との違い

FLAIR画像は、DWIよりも遅れて、梗塞による脳のむくみや炎症(高信号)を示し始めます。このDWIの早期所見とFLAIR画像でまだ変化がない状態の組み合わせ(DWI/FLAIRミスマッチ)は、「まだ治療のチャンスがある状態」を示す重要な判断材料として、医療現場で活用されています。

発症直後のMRI・CT画像

発症直後や間もない場合、MRIのDWI(拡散強調画像)のみで脳梗塞が視覚的にとらえられる。

3-3. 脳梗塞以外の疾患への応用

医療におけるDWIは、脳梗塞以外にも、その臨床的意義を広げています。

- 脳腫瘍の悪性度評価: 悪性度の高い腫瘍は、細胞密度が高いため拡散制限(水分子の動きの制限)が見られることがあります。

- 脳膿瘍(のうよう)や感染症の診断: 膿瘍(膿が溜まった袋)の内部では水分子の動きが強く制限されるため、他の病気との鑑別(見分け)に非常に有効です。

4. 医療現場でのDWIの重要性:超早期診断の役割と意味合い

DWIは、単なる画像診断技術ではなく、脳梗塞の治療戦略を根本から変えた医療技術です。その医療現場における役割と意味合いは、患者さんの命と機能予後(病気や治療の後の経過や回復の見通し)を守ることに直結しています。

4-1. 診断の迅速化と治療法の決定:時間との戦いを制する

医療現場において、DWIは患者さんの脳梗塞の有無を開始から数分で確定させます。

- 役割: 超早期に病変部位を特定し、緊急度の判断を可能にする。

- 意味合い: 血栓溶解療法(tPA)の治療時間制限(原則4.5時間以内)を厳守するために、DWIの迅速な結果が臨床的意思決定(治療方針の決定)の時間を大幅に短縮します。

4-2. DWIによる治療効果の最大化:後遺症軽減への貢献

情報に基づき、治療を早期に開始することで、救命率と機能予後の改善が期待できます。

- 役割: 救命可能なペナンブラ領域(虚血状態だがまだ壊死していない領域)を早期に見極め、治療による効果を最大化する。

- 意味合い: 治療後の後遺症リスクを最小限に抑え、患者さんの生活の質(QOL)を維持するという医療の究極的な目的に大きく貢献します。

5. DWI(拡散強調画像)の理解が救命への第一歩

拡散強調画像(DWI)は、脳梗塞の医療において、患者さんの運命を左右する最も重要な臨床診断ツールの一つです。

医療現場でのDWIの原理と役割、そしてその意味合いを理解することは、超早期診断の重要性を再認識し、救命への取り組みを強化することに繋がります。DWIは、医療の現場で「見えない異常を見つける目」として活躍しています。

知っておきたい!「FAST」脳卒中の初期症状をチェック!

脳卒中の兆候を見逃さないために覚えたい「FAST」のチェックポイント。症状に気づいたら、すぐに病院へ!

• F (Face) = 顔

顔にまひがないか、鏡で確認しましょう。片側が下がっていたり、笑顔が歪んでいませんか?

• A (Arm) = 腕

両腕を胸の高さまで上げてみて、片方が落ちてしまう場合は要注意。

• S (Speech) = スピーチ

言葉がうまく出ない、ろれつが回らない場合は、脳卒中のサインかも。

• T (Time) = 時間

症状に気づいたら、発症時刻をメモしてすぐに受診!脳卒中は時間が勝負です。

6. DWIに関するFAQ(よくある質問)

DWI検査を受けるのに、造影剤は必要ですか?

DWI(拡散強調画像)は、原則として造影剤は必要ありません。DWIは、体内の水分子の動き(拡散)をMRIの磁力と電波を使って直接検出する技術であり、造影剤を使わずに脳梗塞などの早期変化を捉えることができます。

DWI検査は通常のMRI検査と何が違うのですか?

DWIは通常のMRI検査に含まれる特殊な撮像方法の一つです。通常のMRIは、脳の構造や組織の大きな変化(形やむくみなど)を見るのに対し、DWIは水分子の「動き」に特化して情報を得ます。このため、発症直後の脳梗塞など、通常のMRIでは見えない細胞レベルの早期異常を検出できるのが大きな違いです。

DWIで脳梗塞が陰性(異常なし)だった場合、すぐに安心できますか?

DWIは非常に感度の高い検査ですが、発症からごく短時間(数分以内など)の超初期では、まだ画像に変化が出ない可能性もゼロではありません。そのため、脳卒中の症状が強い場合は、陰性でも時間をおいて再検査を行ったり、他の臨床情報と合わせて慎重に診断されます。

検査中に痛みや放射線被ばくはありますか?

DWIはMRI装置を使用するため、痛みや放射線被ばくは一切ありません。検査中は大きな音がしますが、MRI用の耳栓やヘッドホンを使って防音対策を行います。狭い空間に入るのが苦手な方(閉所恐怖症の方)は、事前に医師や技師に相談してください。