MRIとMRAの違い|造影剤なしで「命に関わる病気」脳動脈瘤・脳梗塞リスクを見つけるMRA検査とは

あなたのその不安を解消します

頭痛、めまい、しびれ…。あなたは今、「この症状、放っておいて大丈夫だろうか?」という大きな不安を抱えながら、どの検査(MRI、MRA)を受ければいいか迷っていませんか?

MRA(磁気共鳴血管撮影)検査は、脳の血管を詳細に調べる専門的な検査です。特に、「破れると致死率が非常に高い脳動脈瘤」の早期発見に欠かせません。この検査でリスクを知ることは、あなたの命を守る一歩になります。

この記事では、あなたが抱える疑問を解消し、MRAとは何か、何がわかるのか、そして「あなたが今すぐMRAを受けるべきか」を判断できる具体的な情報を提供します。

1.MRA(血管)とMRI(脳)の違いは目的で選ぶ:同時検査のメリット

1-1. MRAとMRIの違い:「脳」を見るか、「血管」を見るか

| 検査の種類 | 撮影対象(目的) | わかることの例 |

|---|---|---|

| MRI(磁気共鳴画像) | 脳そのもの(組織や出血など) | 新旧脳梗塞、脳腫瘍、脳の変性など |

| MRA(磁気共鳴血管撮影) | 血管だけを描出 | 脳動脈瘤、血管の詰まりや狭窄(細くなっている部分)など |

MRAは「血管の弱点」を見つけ、脳出血・脳梗塞といった大きなリスクを回避するための専門的な血管検査です。

1-2. MRIとMRAの同時検査:一度で脳全体のリスクを徹底チェック

MRIとMRAは同一の検査セッティングで、一度の検査時間内に同時に行うことができます。

これにより、MRIで脳組織の状態(過去の小さな脳梗塞など)をチェックし、MRAで血管の状態(動脈瘤、狭窄)を合わせてチェックできるため、脳卒中の包括的なリスク評価が非常に効率的かつ高精度に行えます。

1-3. 造影剤なしでなぜ映る? MRAの基本原理(TOF法)の仕組み

MRAが造影剤を使わず血管を映し出せるのは、「動いている血液」だけを特別に強調する仕組み(TOF法:Time of Flight法)を使っているからです。この仕組みを、「町内会の避難訓練」に例えて解説します。

【TOF法:血液と組織の「差」を利用する仕組み】

静止している組織(町内の人)

避難訓練中、町内の人たちは繰り返し放送される「しゃがんでください!」という指示に従って「しゃがんだ状態」(信号を発しない飽和状態)になります。動かない脳や筋肉からの信号は消されます。

新しく流れてくる血液(町外からの人)

指示を知らずに「立ったまま」流れ込んでくるため、信号を発して鮮明に目立ちます。これこそが、血管が立体的に描出される仕組みです。

血流速度の違い

速く歩く人(速い血流)

町外から入ってきた人たちが勢いよく歩いてくると、訓練の放送を聞いて理解するまでの間、立ったまま歩き続けます。つまり、その存在がすぐに目立ちます。これは、血流が速い部分がMRI画像で鮮明に描出される理由です。

ゆっくり歩く人(遅い血流)

ゆっくり歩いてくる人たちは、町内に入ると地域の放送を少しずつ聞き取るようになります。そして、「自分もしゃがまなきゃいけない?」と放送に影響されます。外部から来た人も最終的にはしゃがんでしまい、他の町民と同化して目立たなくなりますこれは遅い血流が信号を発しなくなる(画像で目立たなくなる)仕組みに似ています。

MRAは造影剤を使わず、鮮明な血管画像を得ることが可能

2.MRAで何がわかる?見逃せない「脳卒中リスク」と5つのサイン

2-1. MRA検査で発見できる「命に関わる3大血管リスク」とは

| 病気のリスク | 検査でわかること | 放置した場合の懸念 |

|---|---|---|

| 脳動脈瘤(未破裂) | 瘤の大きさ、形、場所 | 致死率が高いくも膜下出血の原因となる |

| 脳血管の狭窄・閉塞 | 血管の詰まり具合、細くなっている部分 | 脳梗塞の原因となる |

| 頸動脈の詰まり(狭窄) | 脳に血液を送る首の血管の詰まり | 広範囲の脳梗塞、認知機能低下の原因となる |

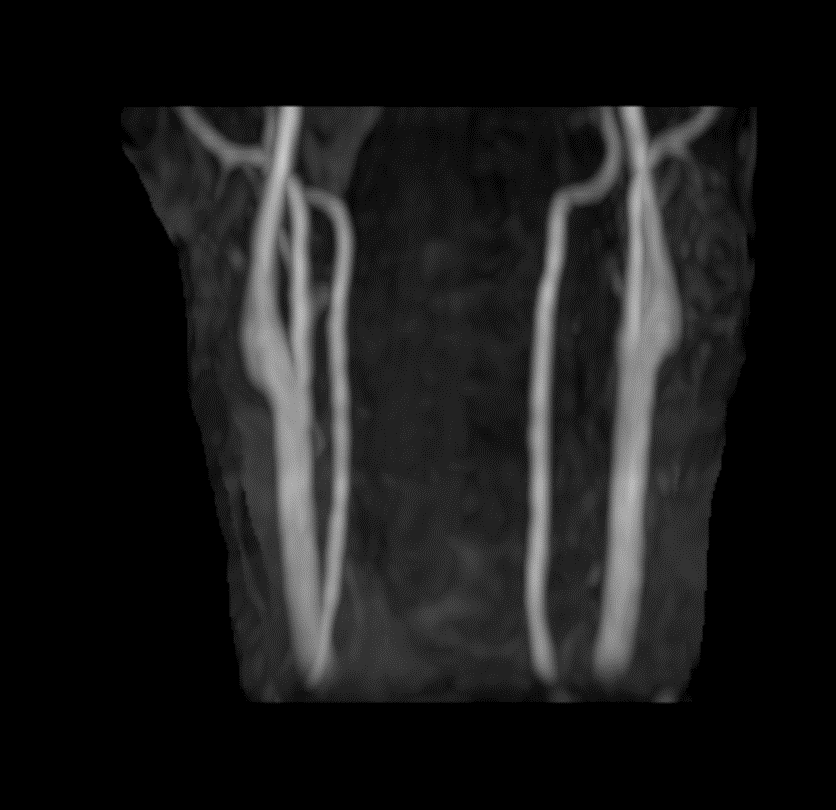

※MRAは脳内だけでなく、頸部から大動脈に至る主要な血管を広範囲にチェックできます。

2-2. 【チェックリスト】あなたが今すぐMRAを受けるべき5つのサイン

一つでも当てはまる場合は、血管のリスク評価のために一度専門医にご相談ください。

- 家族に脳動脈瘤や脳卒中の既往歴があり、遺伝的なリスクを感じている。

- 頭痛が徐々に悪化している。

- 手足のしびれ、めまい、ふらつきが一時的ではなく繰り返し起こっている(TIAの疑い)。

- 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病があり、脳の血管に負担がかかっている。

- 40歳以上で、脳の血管チェック(MRAによる脳ドック含)を一度も受けたことがない。

3. MRAで病気が見つかったらどうする?動脈瘤・血管狭窄の治療と経過観察

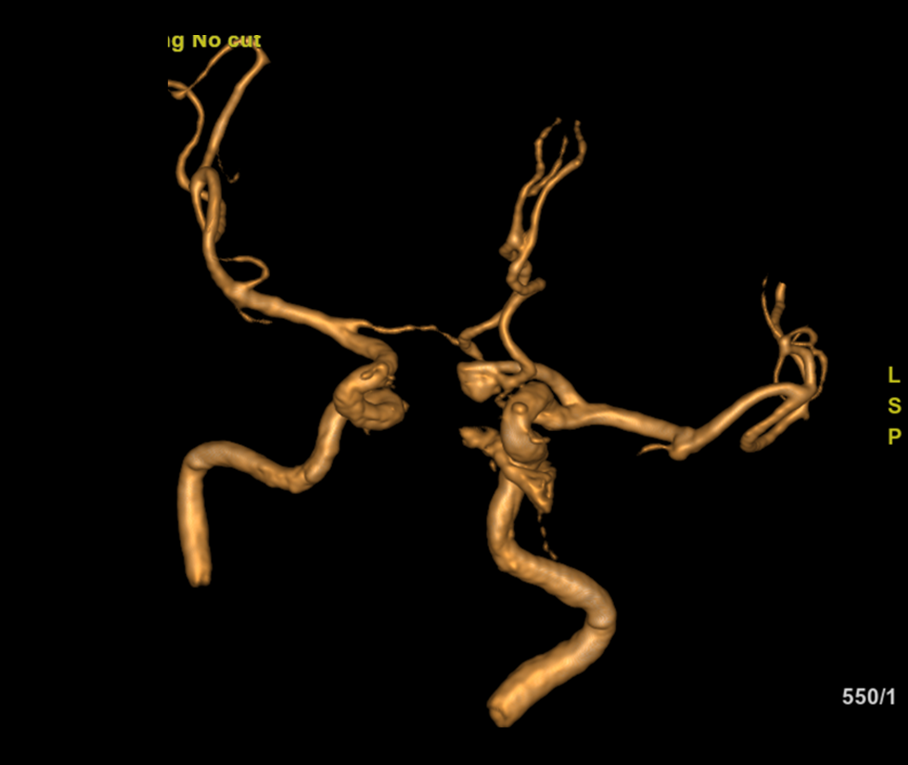

3-1. 脳動脈瘤が見つかった後の主な選択肢

MRA検査で脳動脈瘤が発見された場合、破裂リスクを評価し、患者様の状態に合わせて「経過観察」と「治療」のいずれかを選択します。

| 選択肢 | 判断基準の例 | その後の対応例 |

|---|---|---|

| 経過観察 | 動脈瘤が小さい(例:3~5mm未満)で、形が整っている場合。 | 禁煙、血圧コントロールなどの生活指導を行い、定期的なMRAで変化がないか観察。 |

| 治療 | 動脈瘤が大きい、形が不規則、破裂リスクが高いと判断された場合。 | 開頭手術(クリッピング術)やカテーテル治療(コイル塞栓術)などの専門治療を検討。 |

3-2. 頸動脈狭窄が見つかった場合の医療判断

頸動脈狭窄が見つかった場合、その狭窄の程度(血管が細くなっている割合)が重要になります。

| 選択肢 | 判断基準の例 | その後の対応例 |

|---|---|---|

| 薬物治療・生活指導 | 軽度~中程度の狭窄(症状がない場合)。 | 動脈硬化の進行を抑えるための抗血小板薬の内服、生活習慣の改善指導を行います。 |

| 外科的治療(手術) | 高度な狭窄(特に脳梗塞の症状がある場合)。 | 血管内膜を掃除する手術(CEA)や、ステントを留置するカテーテル治療(CAS)などを検討します。 |

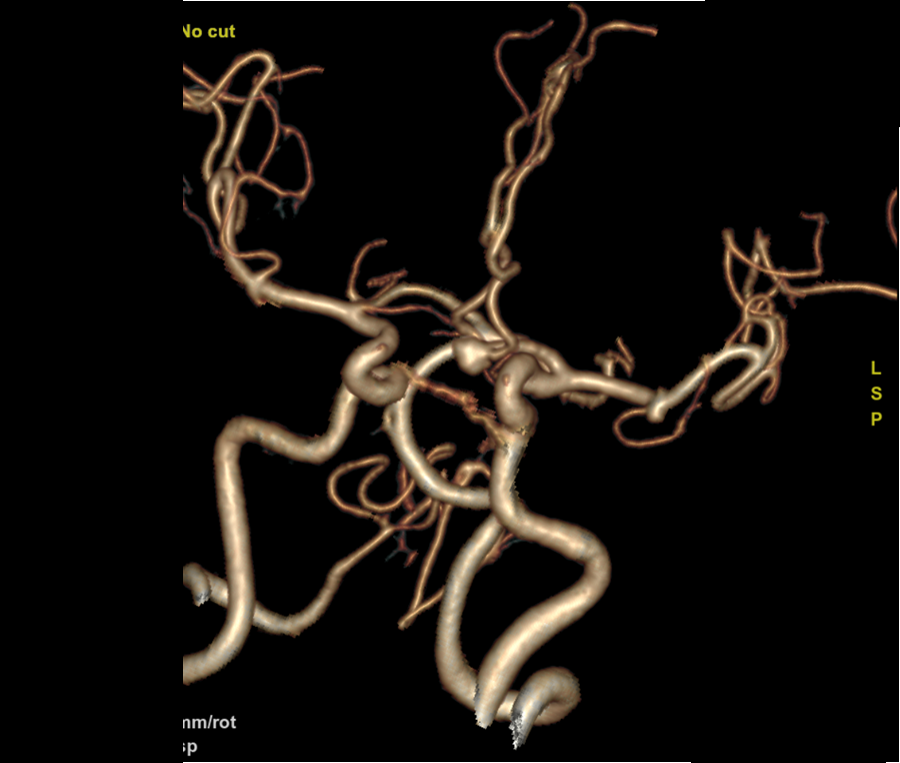

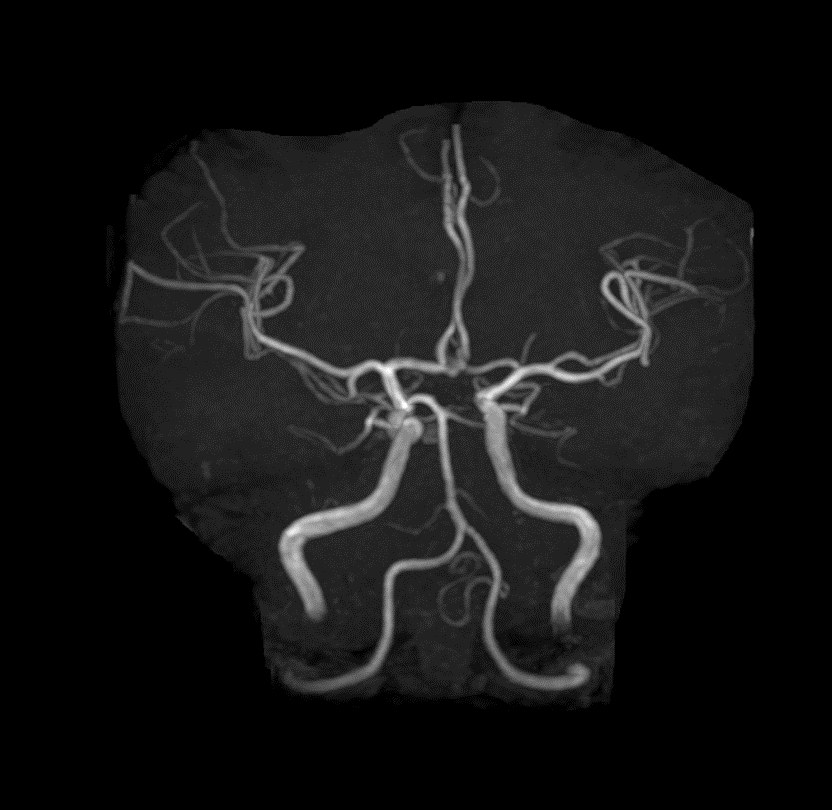

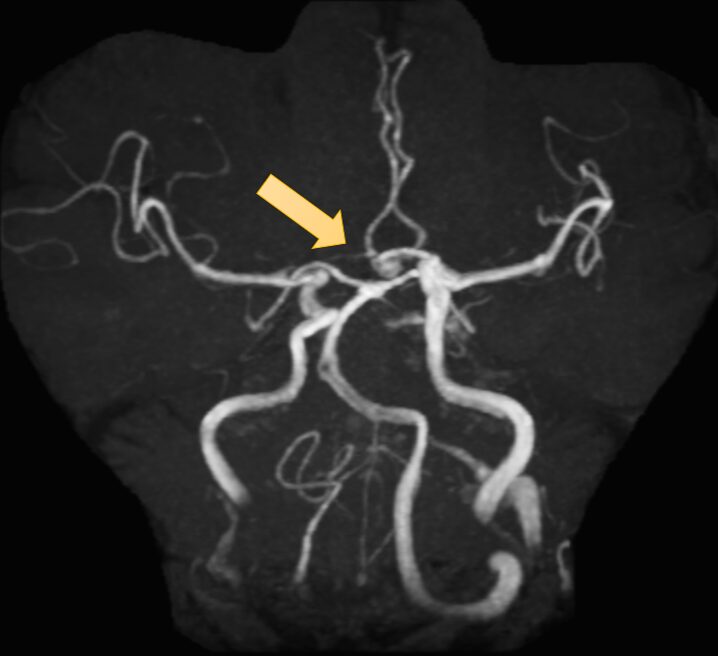

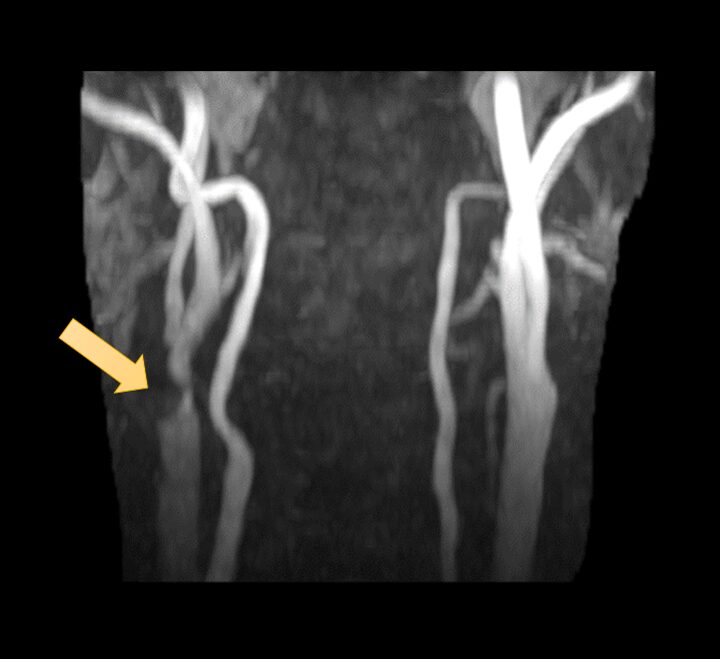

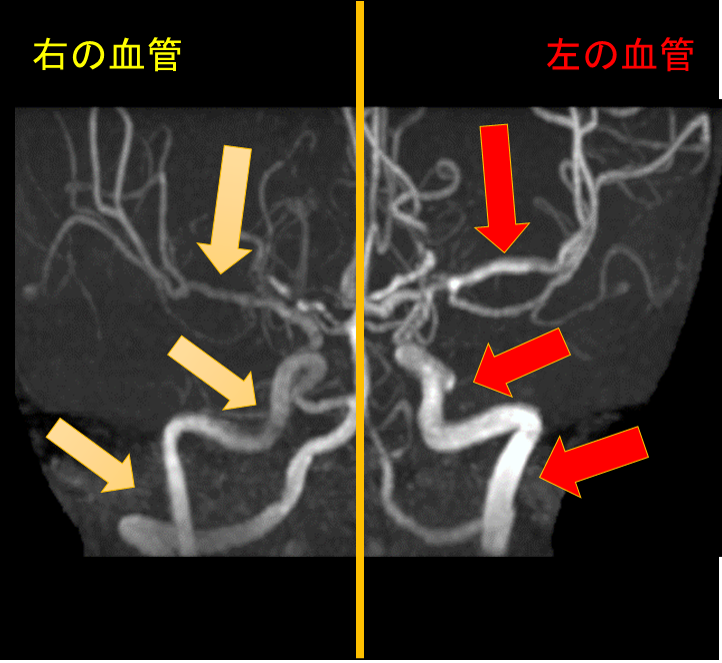

3-3. MRA画像でわかる具体的な症例

MRA画像は、医師が診断と治療方針を決定するための最も重要な情報源となります。

(血流差があることがわかる)

当院の役割: 当院ではMRAで詳細な診断を行った後、患者様の状態を総合的に判断し、適切な治療方針(提携病院への紹介含む)をご提案します。

4. MRA検査の準備と安心

4-1. 検査当日の準備と流れ

- 服用中の薬: ほとんどの場合、普段通りに服用していただいて問題ありませんが、必ずお薬手帳をご持参ください。

- 検査時間: MRIとMRAを同時に行っても、約10分程度が目安です。短時間で精密な検査が可能です。

- その他: 検査前の飲食制限はありませんが、MRIの性質上、金属類(時計、アクセサリー、義歯など)は外していただきます。検査中は痛みなどは一切ありません。装置が大きな音を発しますが、ヘッドフォンや耳栓をご用意していますので、安心して検査を受けていただけます。

4-2. 【当院の強み】造影剤を使わない安全な血管検査

当院では、造影剤を使わないMRA(TOF法)で精度の高い血管評価が可能です。造影剤アレルギーや腎機能への影響が心配な方も、安心して検査を受けていただけます。

5. MRA検査に関するFAQ(よくある質問)

MRAは保険適用されますか?それとも自費の脳ドックになりますか?

費用については、主に検査の目的によって異なります。

- 症状がある場合(頭痛、めまい、しびれなどがあり、医師が疾患の疑いがあると判断した場合)は、保険適用となります。

- 特に症状がない方が予防目的で受ける場合は、自費診療の脳ドックの一部として行われます。保険適用となるかどうかは、診察時に医師にご確認ください。

検査で脳動脈瘤が見つかる可能性はどれくらいですか?

一般的に、未破裂の脳動脈瘤は、自覚症状のない成人の方でも見つかることがあります。特に高血圧や喫煙歴がある方、ご家族に脳動脈瘤や脳卒中の既往歴がある方はリスクが高まるため、定期的なMRAによるチェックが推奨されます。

脳ドックに含まれるMRAと、通常のMRA検査は同じものですか?

当院では脳ドックと外来診療におけるMRAという検査手法は同じです。

MRAは造影剤を使わないと聞きましたが、副作用の心配はありませんか?

MRA(TOF法)は、造影剤を一切使用しないため、造影剤によるアレルギー反応や、腎機能への負担の心配がありません。非常に安全性の高い検査法です。

MRAで異常が見つかった場合、すぐに治療が必要ですか?

異常の内容によります。特に脳動脈瘤が見つかった場合でも、大きさや形、発生部位などから破裂リスクが低いと判断されれば、すぐの治療は行わず、定期的なMRAによる経過観察となる場合が多いです。治療方針は専門医が患者様と相談の上、決定します。

あなたの不安を安心に変える。当院が選ばれる理由

当院は、MRA検査を通じて、患者様の不安を安心に変えることを最優先にしています。

- 理由1. 脳神経外科専門医による診断体制: 高度な画像診断に加え、その後の治療や生活指導までを一貫して専門医が行います。

- 理由2. 造影剤を使わないMRAで体への負担を軽減: 体への負担を最小限に抑え、安全な検査を提供します。

クリニック情報

けやき脳神経リハビリクリニック

院長:林 祥史(・日本脳神経外科学会認定 脳神経外科専門医・日本脳血管内治療学会認定 脳血管内治療専門医)

所在地:東京都目黒区下目黒2-14-13下目黒HAPPYビル1~3階(受付2階)

診療科目:脳神経外科・リハビリテーション科・内科

検査設備:MRI、レントゲン、超音波など

公式サイト:https://keyaki-nrc.com/