『めまい・ふらつき…年のせい?』「飲み込みにくさ」も危険信号?放射線技師が教える“脳幹梗塞”とMRIの重要性

めまいやふらつき、もしかしたら体の重要なサインかもしれません。

ぐるぐる目が回る、ふわふわと定まらない足元、まっすぐ歩けない…その症状、もしかしたら体の重要なサインかもしれません。

「年のせいかな?」「疲れているだけ」… あるいは、病院でCT検査を受けたけれど「特に異常なし」と言われた方もいらっしゃるかもしれません。

「めまい」や「ふらつき」の原因は多岐にわたります。耳の中(内耳)の異常や脳の小脳の問題でも起こりますが、今回は特に見逃されやすい「脳幹」に関わる可能性について、放射線技師の専門的な視点から詳しく解説します。

私たち放射線技師は、患者さんのわずかな「違和感」から、隠れた病変を写し出すために、撮るべき部位、撮るべき方法を深く考えます。今回は、そんな見逃されがちな症状の裏に潜む「脳幹梗塞」について、実際の撮影現場の目線から、MRI検査の重要性とともに掘り下げてお話しします。

特に注意すべき「めまい」「ふらつき」+αの症状

「めまい」は耳の中(内耳)からくることが多いですが、 「ふらつく」「目が回る」「まっすぐ歩けない」といった症状は、脳の“バランス中枢”に関係することもあります。

とくに、めまい・ふらつきに加え、以下の症状がある場合は注意が必要です。

要注意な症状:単なるめまい・ふらつきではないサイン

- 歩行時の傾きや強いふらつき

- まっすぐ歩けない、体が片側に寄ってしまう

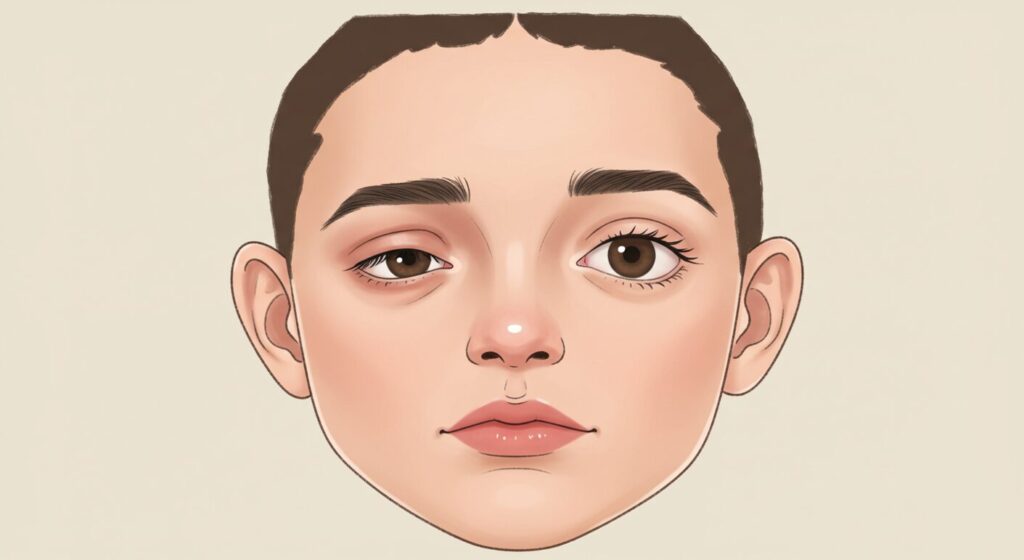

- 物が二重に見える(複視)

- 片目で見ると問題ないのに、両目で見ると物がずれて見える

- 顔や手足のしびれ・力が入らない

- 片側の顔がピリピリする、手足に力が入らない感じがある

- 飲み込みにくく、むせる(嚥下障害)

- 食事や飲み物を飲み込む際に詰まる、むせやすい

- 顔の片側だけが動きにくい、片目だけまぶたが開きにくい

- 顔の表情が左右非対称になる

これらの症状、実は「脳幹」と呼ばれる脳の深部が関係している場合があります。

脳幹とは?ふらつき・飲み込みにくさを引き起こす重要な部位

脳幹は、脳と脊髄をつなぐ“中継地点”であり、非常にコンパクトながら命に関わる神経の集まりです。 呼吸、心拍、嚥下、眼球運動、顔面の感覚・運動…こうした機能を担う神経がギュッと詰まっているのが脳幹です。

そのため、脳幹にごく小さな異常ができただけでも、体に様々な症状が現れやすい一方で、画像で見つけにくいという特徴があります。

脳幹梗塞はCTで写らない?MRIによる早期発見の重要性

めまいやふらつきで救急外来を受診した場合、まずCT検査が撮られることが多いですが、脳幹の描出においてはCTには限界があります。特に小さな脳幹梗塞の診断においては、MRIが優位ですが、MRIでも難しさがあります。

CT:脳幹の描出が苦手な理由

- 脳幹は頭蓋底に近く、骨の影響を受けやすい

- 骨の影響を大きく受ける部位なので、特に微細な変化は見えづらい

- 空気(副鼻腔や耳の中)によるアーチファクトが多い

- 脳幹周囲は空気を多く含む構造に囲まれており、画像が乱れやすい

- 急性期の梗塞(発症直後)はCTでは変化が乏しい

- とくに脳幹のような小さく密な構造では、わずかな低吸収域(黒く写る部分)すら捉えるのが困難。「CTで異常なし」と言われても、脳梗塞が否定できないケースがあるのはこのため。

こうした理由から、小さな脳幹梗塞はCTでは見逃されやすく、MRIによる精密な撮像が必要となります。

※ただし、脳幹出血のように急性の出血が疑われる場合には、CTの方が迅速かつ的確に診断できるケースもあります。症状や発症状況によって、検査方法の使い分けが重要です。

なぜ見つけにくい?脳幹のMRI検査の難しさとその理由

「めまい」「ふらつき」…症状があるのに、なぜ脳幹の小さな病変はMRIで見つけにくいのか?

- 構造が小さく、複雑

- 脳幹は親指ほどのサイズしかありません。その中に多くの神経が通っているため、1〜2mmの病変でも症状が出ることがあります。

- 周囲の骨や空気の影響

- 頭蓋底に近く、骨や空気に囲まれているため、MRIでもノイズやゆがみの影響を受けやすい部位です。

- 通常のMRIでは埋もれがち

- 通常の脳MRI(いわゆるスクリーニング)では、5mm程度のスライス厚で全脳を撮影します。 これでは、小さな病変はスライスの隙間に埋もれてしまう可能性があります。

脳幹梗塞を見逃さないMRI検査とは?放射線技師が行う撮像の工夫とその重要性

脳MRIには、脳全体を広く見る「スクリーニング検査」と、症状や問診に基づいて病変をピンポイントで探しに行く「診断目的の詳細撮像」があります。

脳幹梗塞など、脳幹の異常を疑う場合、私たち放射線技師は、小さな病変も見逃さないように、以下のような精密な撮像を心がけています。これは、まさに病変を「写しに行く」ための工夫です。

脳幹梗塞の早期発見に繋がるMRI撮影の工夫

- スライス厚を3mm以下に設定(できるだけ薄く写真を撮る)

- ギャップなし(隙間なし)で連続撮像(写真と写真のつなぎ目をなくす)

- 脳梗塞の検出に優れるDWI(拡散強調画像)という撮像法を脳幹に限局して追加

- 角度などを調整してアーチファクト(撮影の乱れ)を回避

症状があるのに画像に写らない?脳幹梗塞の“虚血に強い”特徴とは

脳幹にはもう一つ、私たちが注意しなければならない性質があります。 それは「虚血(血流が悪くなること)に強い」という点です。

つまり――めまいやふらつきなどの症状がハッキリ出ているのに、発症から数時間ではMRIに病変が写らないことも珍しくないということです。

脳幹の神経細胞は、ある程度の血流低下でもすぐには壊死しない(=梗塞にならない)性質を持っています。 そのため、発症から数時間ではMRIに反映されないことも珍しくありません。

このため、技師としては

- 「症状の経過時間」

- 「時間をおいての再撮像が必要か」

- 「前回の画像と何が違うか」

を意識しながら撮像に臨む必要があります。症状が続いているのに初回のMRIで異常がなかった場合でも、後日、脳梗塞が確認されるケースがあるのはこのためです。

めまい・ふらつきの原因をMRIで特定するために重要な問診のポイント

「ふらつき」「めまい」といった症状は、救急外来でもよく見られる訴えです。 しかし、こうした症状があるときに【どうふらつくのか】【何がいつからおかしいのか】という具体的な情報が、診断や画像撮影の精度を大きく左右します。

救急の現場でも、そして私たちのような外来のクリニックでも、それは同じです。

あなたの「めまい」「ふらつき」を正確に伝えるために

• ぐるぐる目が回るような回転性めまい(耳由来の場合が多い)なのか

• 立ち上がると体が片側に傾く、フラフラする(脳幹関連を疑うことも)のか

• めまいと一緒に飲み込みにくさや物が二重に見える症状はあるか(延髄や脳幹上部?)

こうした問診や医師による少しの身体所見が、「どこを、どのように撮るか」という適切な画像診断への重要な手がかりとなるのです。

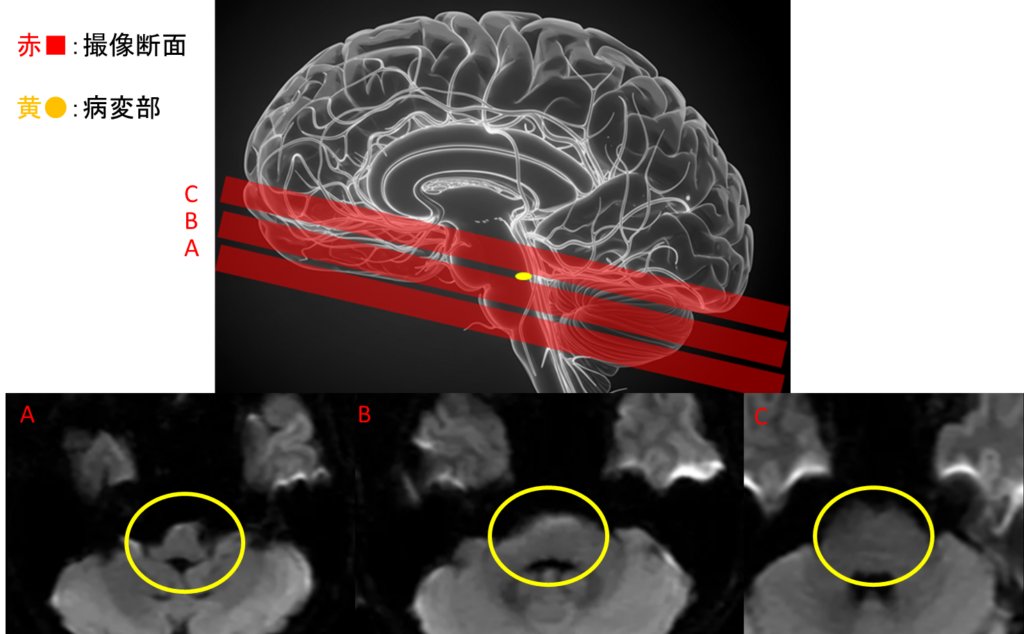

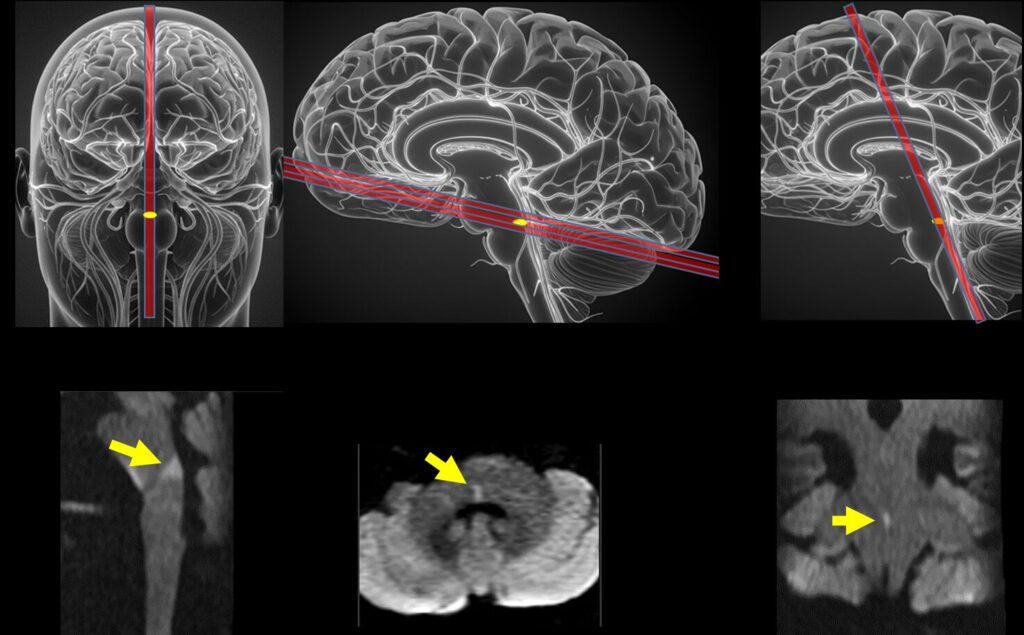

【実際の症例】小さな脳幹梗塞をMRIで捉えた事例

60代の男性、主訴:ふらつき

問診や看護師からの情報:「飲み込みにくい」「目の動きが少しおかしい」

診察で詳しく調べると、「目を寄せる動き(輻輳:ふくそう)」に障害があることが分かり、脳のバランスや目の動きに関わる脳幹に異常がある可能性が考えられました。

通常のMRIでははっきりとした異常は写っていませんでしたが、脳幹梗塞を疑ってDWI(脳梗塞を映し出す画像)を 画像の厚みを薄くし、隙間なく観察できるように、細かく調整したことで、ようやくごく小さな脳梗塞のサインをとらえることができました。

通常の頭部MRIにおけるDWI(脳梗塞を映し出す画像)では異常所見は見当たらない。(黄〇内に異常を示す高信号(白く光る)は指摘できない)

ABCは5mmずつ脳を撮影し、1mmの間隔を開けて撮っている。

異常所見となる”黄色点”が埋もれてしまう、または隙間に入ってしまう事がある。

脳幹部用に、3mmで細かく隙間なく追加検査すると異常所見となる梗塞(黄色➡)が高信号として描出できた。

また、脳幹を様々な角度で同様に撮ることで病変を確実にとらえることが出来た。

これは、まさに病変を「写しに行く」という意識でなければ見つけられなかった可能性のある、脳幹梗塞の早期発見例でした。適切なMRI撮像が診断にどれほど重要かを示す事例です。

私たち放射線技師が大切にしていること:見えない異常を“写し出す”情熱

画像検査は「写ればわかる」のではなく、“写しに行く”姿勢が大切です。 症状や所見があってこそ、私たち技師は「何を、どう撮るか」を決められます。

そのために、問診票や診療情報、看護師さんの気づきなど―― すべてが手がかりになるのです。

気になる症状はMRI検査を含めた専門医へ。脳幹梗塞の早期発見のために

「なんとなく傾く」「飲み込みにくい」「目が変な感じ」「まっすぐ歩きにくい」 そんな訴えが、実は“脳幹”という命に関わる部位のサインかもしれません。

私たちは、その声を手がかりに、“写しに行く”撮像を行っています。

脳MRIを受けるときは、ぜひ自分の感覚を正直に伝えてくださいね。 それが、病気の早期発見や、適切な治療につながる第一歩になるかもしれません。

当院では、院長をはじめ、放射線技師も脳神経外科専門の病院での豊富な経験を有しております。脳幹梗塞をはじめとする脳の異常を疑うべきポイントを熟知し、最適な画像診断をご提供することで、早期発見・早期治療に貢献いたします。めまいやふらつき、飲み込みにくさなど、気になる症状がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。