脳神経に関する症状

脳卒中

脳卒中は、脳血管が閉塞(血栓や塞栓による脳梗塞)または破裂(脳内出血やくも膜下出血)することで急に発症します。

脳卒中が発症すると、特定の脳領域への血流が停止または制限され、脳に酸素と栄養を供給する能力が失われます。

突然の激しい頭痛、めまい、言葉の喋り方の変化、手足のしびれや麻痺、視覚障害、意識喪失などの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。

特に、高血圧や糖尿病、高コレステロール血症や、心房細動というタイプの不整脈がある方は脳卒中発症リスクが高いです。

頭痛

頭痛は最もよくある症状のひとつですが、脳神経外科の外来でもよく見かけます。もともと「頭痛持ち」である場合と、「突然始まった頭痛」である場合によって、対応策が異なります。

脳神経外科の外来での役割としては、危険な頭痛をきちんと見分け、適切な処置を行うということがあります。また、片頭痛や筋緊張性頭痛のような慢性頭痛であっても、その原因を同定し、正しい対処法を行うことで生活しやすくすることができます。

けいれん

脳の病気が原因でからだががくがく震えることがあり、これを「けいれん発作」「てんかん発作」と言います。一度起きただけであれば、大きな問題なく過ごすことができますが、2度以上起きた場合、「てんかん」という病名になります。

てんかんは「脳の慢性的な病気」と考えられており、脳の神経細胞の電気回路が異常に興奮してしまうことで、体が勝手に動いたり、意識を失ったりする病気です。

てんかん発作が起きた場合、軽い発作で自然に改善することもありますが、5分以上継続するようだとお薬をすぐに使ってけいれんを止める必要がありますので、すぐに病院へ受診いただくのが望ましいです。また病院ではてんかんの原因について様々な検査にて突き詰めていきます。なかでも「脳波検査」はとても重要で、脳波に異常があるかどうかで、てんかんのタイプを見極めたり、投薬を選択します。

当院には脳波検査がありませんので、初めて発作を起こされた方は他院にご紹介して脳波検査を受けていただきます。すでに診断がついていて投薬の調節にて発作をコントロールしていくことや、運転免許に関する診断書作成には対応可能です。

めまい

「めまい」を主訴に来院された場合、大きく分けて4つのパターンがあります。

(1)ぐるぐる回るめまい(地面が大きく回転し、目を開けてたっていられない)

(2)ふわふわするめまい(地面が揺れるような感じ)

(3)意識が遠のくめまい

(4)上記のいずれでもないが、ふらつく

上記症状のうち(1)の場合、平衡感覚に異常があると考えられ、耳(三半規管や前庭という部分)の障害、脳(小脳や脳幹)の障害が疑われます。(2)の場合は血圧や脈拍、その他全身状態の異常からくることがありますので、より細かいお話をお聞きした上で、必要な検査を行ってまいります。(3)の場合は、心臓の問題や不整脈など、循環器の問題が疑われます。 これらを詳しく調べた上で、適切な治療を行ってまいります。

手足のしびれ

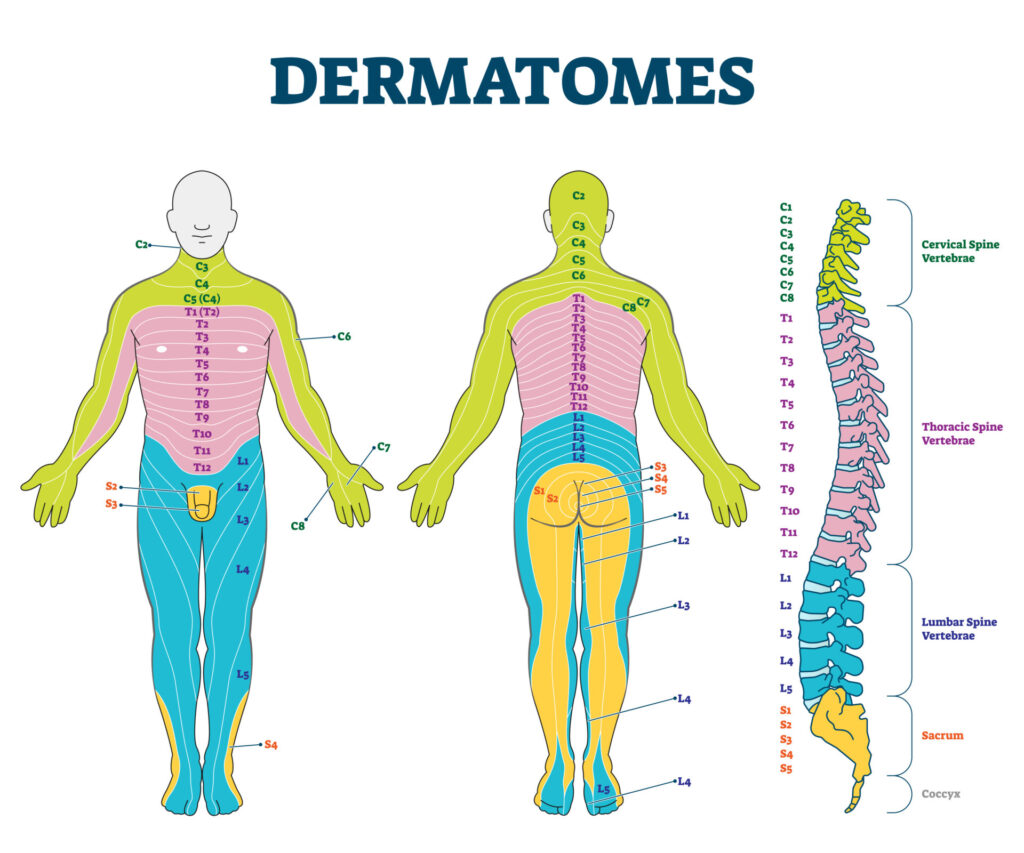

手足がしびれたり、動きが悪くなった場合、まずどの部位に異常をきたしているかを詳しくお聞きさせていただきます。神経の支配領域(デルマトーム)に一致している場合、脳やせき髄からくる異常なのか、それとも末梢神経の異常なのかを詳しく診察して拝見させていただきます。

もちろん、神経の病気以外にも、皮膚の異常であったり、腎臓や肝臓など全身の代謝異常からくることもあります。

それらを鑑別するためには、どのように発症してきたか(突然おきたのか、それとも徐々におきてきたのか)や、その他の症状を詳しくお聞きしながら、必要な検査を進めてまいります。

もの忘れ・認知症

認知症とは、脳の機能が低下し、認識や思考、判断力、記憶などの認知能力の障害が生じる病気の総称です。認知症は通常、加齢と関連して発症し、進行性の特徴があります。

主な原因は脳の萎縮からくるアルツハイマー型認知症ですが、血管性認知症やレビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など他の病態もあります。

頭のケガ

頭のケガは脳神経外科クリニックでも多くの患者様に利用いただいています。強くぶつけてしまった場合、脳がゆれたことによって頭痛やはきけが起こり、なかには記憶があいまいになったり、その時の意識を失ってしまうことがあります。それでも脳に損傷がなければ、安静にしていれば徐々に改善しますが、脳が痛んでしまったり(脳挫傷)、脳の周りに出血があり、脳を圧迫している場合(急性硬膜下血種・急性硬膜外血種)は、入院加療が必要なことも多い重篤な状態です。

その他、頭皮や顔面から出血がある場合、傷が開きやすいので縫う必要があることが多くあります。

首こり・肩こり

首にこりや肩のこり・張りを感じている場合、多くの場合が筋肉からくる症状です。悪い姿勢で長時間パソコン作業を行っていたり、スマホ画面を見続けていると、首に負担がきてしまいます。

長くつづき、筋肉が固くなってしまうと、首の骨にも影響をきたしてしまい、ストレートネックの状態になる方がいます。

この場合、益々首に負担がかかる姿勢での生活となり、首こり・肩こりが悪化するという悪循環に陥ることが良くあります。日ごろの姿勢改善やマッサージ・ストレッチなどで十分コリをほぐしてあげることが重要です。このとき、首から背中にかけてついている大きな筋肉である「僧帽筋」を意識してほぐしてあげる必要があります。首や肩の上だけではなく、背中の肩甲骨の内側や下側、そして背中の上側を十分マッサージ・ストレッチすると効果的です。全身運動もとても有効で、ウォーキングなどで僧帽筋を中心とした筋肉の血流を上げ、しっかりほぐしていけると、こりの症状は徐々に治ってくることが期待できます。

当院ではこれらコリをほぐすための治療機器(ウォーターベッド、インテレクトネオ)がございます。筋肉を和らげる投薬(ミオナールなど)を用いることもあります。

また、運動時に悪化し、数分で収まるような肩こりの場合、実は心臓の血管の病気である「狭心症」も怖いです。一概に「肩こり」といっても、体の臓器の異常サインの可能性もあるので、詳しく症状をお聞かせください。

しゃべりにくい

急に呂律が回らなくなったり、言葉がでてこなくなる、活舌がわるくなるようなことがあれば、すぐに脳神経外科を受診してください。脳卒中の可能性があります。

来院されますと、「しゃべりにくい」といっても、舌の動きが悪いのか、顔の筋肉の動きが悪いのか、それとも言葉がでてこないという問題なのかなど、神経学的に詳しく診察させていただきます。またそれに伴い、手足の麻痺がないか、頭痛がないかなど関連する症状の有無を確認したうえで、適切な検査・加療を行ってまいります。

急に起きたわけではないけど、数か月単位で徐々に症状が進行してきているような場合も要注意です。口の動きであったり、言葉の問題は脳からくる症状の可能性がとても高いので、ためらわずに脳神経外科を受診ください。

生活習慣病に関する症状

高血圧症

高血圧だけでは症状を来すことは大変珍しいですが、収縮期血圧が180mmHg、拡張期血圧が110mmHgを上回っているような場合は、頭痛がしたりふらふらするような症状を伴うことがあります。「高血圧緊急症」と呼ばれ、血圧を下げるお薬を投与することで症状の改善が期待できます。

一方で注意が必要なのが、「高血圧が原因で症状があるのか、それとも症状が原因で高血圧になっているのか」というところであり、多くの場合後者となっています。どこかが痛かったり、めまいがする場合、交感神経が高まり、血圧が上がることが多いです。ですので、通常高血圧「以外」の症状に対して詳しく検査したうえで、大きな問題がないと分かれば「高血圧緊急症」を疑って治療を行います。

その際、肝酵素など採血上の異常を伴うことがありますので、採血にて精密検査を行います。

このように、急に血圧が高くなってきた場合は様々な病態を考慮し、慎重に対応していきます。

一方で慢性的な高血圧がある場合は、症状はありませんが、徐々に全身の血管が痛んできてしまいます。腎臓や末梢の血管が痛み、網膜の血管が痛み、最後に脳血管が痛んできます。最初のうちは症状がないですが、気づかず対処しないと腎不全になってしまったり、脳出血や脳梗塞など非常に重篤な病気になってしまいます。そのため、高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれ、知らない間にせまりくる「殺人」的な病気とも言えます。

健診などで引っかかった場合、放置せずにまずは医療機関を受診してください。高血圧に伴う臓器の異常がないかを確認しつつ、生活習慣の改善で血圧を下げられる要素がないか、専門的な見地からご指導いたします。それでも高い場合、積極的にお薬を開始して治療させていただきます。

やみくもにお薬ばかりを出すのはもちろん良くないですが、薬を飲みたくないという気持ちで放置してしまうと「サイレントキラー」がいつまでもそばにいることになりますので、是非お気軽にご来院ください。

脂質異常症

脂質異常症(以前は高脂血症と呼ばれていました)は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)のバランスが崩れた状態を指します。この状態を放置すると、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気のリスクが高まるため、注意が必要です。

高コレステロール血症が問題となる理由

高コレステロール血症は、特に「悪玉コレステロール(LDLコレステロール)」が高い場合に危険です。LDLコレステロールが過剰になると、血管の壁に蓄積して「プラーク」という硬化した塊を形成します。このプラークが血管を狭めたり、破裂して血栓を作ったりすることで、以下のようなリスクが生じます:

- 動脈硬化の進行:血流が妨げられ、心臓や脳への酸素供給が不足する。

- 心筋梗塞や狭心症:心臓の血管が詰まることで発生。

- 脳梗塞:脳の血流が遮断される。

中性脂肪の放置が危険な理由

中性脂肪(トリグリセリド)が高い状態も健康に悪影響を与えます。中性脂肪が増えすぎると、以下のような問題が起こります:

- 動脈硬化の促進:中性脂肪が多いと、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が低下し、動脈硬化のリスクが上昇。

- 急性膵炎のリスク:中性脂肪値が極端に高いと、膵臓に炎症が起こる可能性があります。

- 肥満やメタボリックシンドローム:内臓脂肪の蓄積が進み、生活習慣病の発症リスクが高まる。

脂質異常症は、自覚症状がほとんどなくても重大な疾患のリスクを高めるため、放置してはいけません。食事や運動などの生活習慣を見直すことが、予防と改善の第一歩です。また、必要に応じて薬物療法も取り入れることで、リスクを適切に管理することが可能です。

糖尿病

糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態が続く病気です。これは、インスリンの分泌不足や作用不全により、血糖を適切に調節できなくなることで発症します。主に以下の2つのタイプがあります:

- 1型糖尿病:自己免疫疾患により膵臓のインスリン分泌が著しく低下。

- 2型糖尿病:生活習慣や遺伝的要因が関与し、インスリンの作用不全や分泌量低下が原因。

糖尿病は放置すると合併症を引き起こし、生活の質を大きく低下させる可能性があるため、適切な管理が重要です。

糖尿病を放置してはいけない理由

糖尿病をコントロールしないと、以下のような深刻な合併症が起こる可能性があります:

- 細小血管障害(マイクロバスキュラー障害)

- 糖尿病網膜症:視力低下や失明の原因に。

- 糖尿病腎症:腎不全のリスクを高め、透析が必要になることも。

- 糖尿病神経障害:しびれや痛み、感覚麻痺を引き起こす。

- 大血管障害(マクロバスキュラー障害)

- 動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上昇。

- その他の問題

- 感染症のリスク増加:血糖コントロールが悪いと免疫力が低下。

- 足潰瘍や壊疽:重症化すると足の切断が必要になる場合も。

糖尿病もまた、高血圧と同じく「サイレントキラー」と呼ばれる病気の一つであり、症状がなくても大変重篤な疾患につながってしまいます。

最近の治療の進歩

糖尿病治療は近年大きく進歩し、血糖値のコントロールがしやすくなっています。以下に最近の主な治療の特徴を挙げます:

- 新しい薬剤の登場

- SGLT2阻害薬:尿から糖を排泄することで血糖を下げる薬。体重減少や心血管保護作用も期待されます。

- GLP-1受容体作動薬:インスリン分泌を促進し、食欲を抑える効果もあるため、肥満を伴う糖尿病に有効です。

- 治療の個別化

- 薬の選択肢が増えたため、患者の年齢や生活習慣、合併症の有無に応じたオーダーメイド治療が可能。

- テクノロジーの活用

- 血糖値をリアルタイムで測定できる持続血糖測定(CGM)。

- インスリンポンプやスマートフォンアプリを使った自己管理支援。

これらを踏まえ、いままで以上に適切に血糖をコントロールすることで、合併症が起きるのを防ぐことができます。

予防と対策

糖尿病を予防・管理するためには、以下の生活習慣の改善が重要です:

- 食事管理

- 高カロリー食品や糖質の摂り過ぎを避け、野菜や食物繊維を多く含むバランスの良い食事を。

- 運動習慣の維持

- 有酸素運動や筋力トレーニングでインスリン感受性を改善。

- 定期的な健康診断

- 血糖値やHbA1cのチェックで早期発見・治療。

まとめ

糖尿病は「サイレントキラー」とも呼ばれるほど初期症状が少ない病気ですが、放置すると重篤な合併症につながります。しかし、近年の薬やテクノロジーの進歩により、適切な治療で良好な血糖コントロールが可能になっています。早期発見と治療を心がけ、健康的な生活を維持することが大切です。